AFN-Collections Bulletin n°44 de juillet 2005

QUATRE PORTES

vous racontent

TOUTE L'HISTOIRE DU VIEIL ALGER.

(Certains puristes, je le sais, vont hurler à l'erreur historique, mais avant de hurler lisez donc ce texte.)

Fès, c'est la ville aux cent mosquées. El-Oued, c'est - comme sa grande sœur Constantinople - la ville aux mille coupoles. Alger, c'est la cité aux quatre portes. Entendons-nous bien: il y a sans doute plus de cent mosquées à Fès, moins de mille coupoles à El-Oued... davantage à Constantinople... et les auteurs anciens -Haëdo, de Marmol par exemple - affirment que les remparts d'Alger étaient percés de six portes. Mais ces précisions trop scrupuleuses n'ont aucun intérêt. Ce qui compte pour la mémoire des hommes toujours avide de simplifications excessives, c'est le symbole ... cet inséparable compagnon du merveilleux. Alors, il est bien évident que les mosquées sont bien le symbole de Fès, capitale religieuse de l'Islam occidental... et les coupoles d'El-Oued ou de Constantinople, symbolisent parfaitement l'architecture saharienne, ou celle de l'Asie Mineure.

|

Les 4 (5) portes

d'Alger

|

Il en est de même pour Alger. Quatre portes, ouvertes dans les remparts, aux quatre points cardinaux, suffisent à raconter toute l'histoire de la ville. Par un caprice du destin, ou du hasard, ce qui est peut-être la même chose, les chapitres de l'histoire d'Alger, ne sont pas également répartis, au fil des âges, sur le seuil de chacune des portes de la ville. La fortune, les revers, la prospérité... les triomphes, les désastres, n'ont pas frappé successivement au Nord et au Sud... à l'Est et à l'Ouest. Non, chacune des portes d'Alger pourrait aussi bien s'appeler la porte de la victoire, ou celle de la défaite... la porte de la vie ou celle de la mort; parce que chacune d'elles semble avoir été plus particulièrement offerte à la victoire ou à la mort... à la défaite ou à la vie.

C'est une circonstance tellement exceptionnelle qu'il était intéressant de le noter.

L'Algérie perpétuellement assaillie par

des marins n'a jamais été conquise que par des soldats.

On a souvent dit que l'Afrique du Nord, isolée entre les vagues

fossilisées du Sahara, et les houles vivantes de la Méditerranée,

ressemblait à une île. Les géographes arabes avaient

inventé, avant Gautier, cette image saisissante.

Et cependant, île nord-africaine perpétuellement assaillie par des marins n'a jamais été conquise que par des soldats. C'est en vain que toutes les flottes d'Europe sont venues s'embosser en face d'Alger. Ni les Espagnols, ni les Anglais, ni les Français, ni les Hollandais, ni les Génois, ni les Américains ne sont jamais parvenus à entrer dans la ville par le corridor naturel du port, tous ont dû repartir après avoir vainement déversé le fer et le feu de leurs bombes sur les remparts inaccessibles. Alger qui avait sans doute plié jadis devant les légions de Rome et les bandes de Genséric n'a consenti à ouvrir ses portes qu'aux cavaliers d'Okba et aux fantassins de M. de Bourmont.

|

|

C'est assez dire que " la porte de la mer " ouverte à l'Est face au soleil levant n'a jamais subi l'affront de l'assaut. Ses routes n'ont résonné que de la plainte des captifs... et de la voix des porteurs qui débarquaient le butin arraché à tous les bateaux de l'Europe.

|

|

C'est la porte de la prospérité et de la vie.

De l'autre côté de la ville "la porte Neuve " ainsi nommée parce qu'elle fut la dernière ouverte dans les remparts n'a jamais connu, ni le siège ni l'assaut, ni l'angoisse, ni la panique, ni la délivrance de la victoire. Mais il lui était réservé de sceller le destin d'Alger, puisqu' après l'explosion du Fort l'Empereur et la reddition d'Hussein, c'est par cette porte que les soldats du Roi Charles X sont entrés dans la ville blanche, le 5 juillet 1830.

C'est la porte du désastre.

Entre les deux portes de l'Est et de l'Ouest... entre la porte de la vie et celle du désastre il y a la porte de la mort et celle du triomphe: Bab-el-Oued et Bab-Azoun ... les deux portes les plus célèbres d'Alger.

|

|

La Porte d'Azoun contre laquelle vint se briser l'orgueil de Charles-Quint.

Il pleuvait.

L'eau avait éteint les mèches, gâté la poudre

et rendu inutiles les arquebuses de l'armée espagnole qui chargeait

les Maures aux abords de la porte d'Azoun... " Parmi tant de vaillants

guerriers - dit un chroniqueur - se faisaient remarquer les chevaliers

de Malte. Cette poignée de braves marchait à pied, précédée

simplement de l'enseigne de l'ordre que portait Ponce de Balaguer... S'ils

avaient été plus nombreux, ou mieux soutenus c'en était

fait de la ville d'Alger. L'armée chrétienne s'en emparait...

A l'entrée du faubourg, le désordre et la confusion furent

si grands que les chevaliers de Malte eurent la pensée de pénétrer

pêle-mêle avec les Maures dans la place. Toutefois après

avoir considéré leur nombre, ils renoncèrent à

ce projet. Hassan d'ailleurs ne leur laissa guère la possibilité

de l'exécuter. Rentré avec la plus grande partie des siens

et se voyant pressé par les habits rouges, il fit fermer la porte

d'Azoun laissant ainsi un grand nombre d'Algériens à la

merci de la redoutable phalange chrétienne ... Ce fut à

ce moment que le chevalier de Savignac ? tenant l'enseigne de la religion

d'une main , enfonça de l'autre son poignard dans la porte et l'y

laissa fiché -Noble action qui remplit de stupeur les assiégés

et mérita leur admiration...Ó

|

|

L'histoire ajoute que Ponce de Balaguer, dit Savignac crie aux Maures "Nous reviendrons! " ... et que les soldats d'Hassan stupéfiés par tant de courage, dirent que si Alger était jamais prise, elle ne le serait que par des hommes vêtus de rouge. Cette double prophétie se trouva miraculeusement réalisée près de trois siècles plus tard quand les fantassins de M. de Bourmont, lointains héritiers de Ponce de Balaguer et comme lui vêtus de rouge, entrèrent dans Alger sans coup férir comme le chevalier de Malte l'avait promis.

Peu importe... ce soir du 25 octobre 1541, la Porte d'Azoun venait d'entrer dans la légende. Elle le devait à l'héroïsme d'un homme et au prestige de l'Empereur Charles-Quint. Comme cela arrive souvent dans l'Histoire, elle tenait sa propre gloire de la qualité des vaincus.

Elle n'allait plus jamais connaître d'assaut aussi redoutable. L'une de ces effroyables tempêtes d'équinoxe qui ravagent souvent les côtes d'Afrique, se levait dans la baie.

Un eunuque noir nommé Yousouf avait dit à Hassan qu'il lui suffirait de battre la mer avec des verges pour soulever des vagues irrésistibles qui engloutiraient la flotte chrétienne.

On dit aussi que de son côté voyant se lever

l'orage, Charles-Quint fit appeler un pilote et lui dit:

-Combien de temps la flotte peut-elle encore supporter la tempête

?

- Deux heures ! répondit le marin.

- Quelle heure est-il?

- Onze heures et demie.

- Ah ! tant mieux, dit l'Empereur d'un air satisfait, c'est à minuit

que nos saints religieux se lèvent en Espagne pour faire la prière.

Ils auront le temps de nous recommander à Dieu.

Mais Dieu n'entendit pas la prière des saints espagnols.

Ni le fol héroïsme des chevaliers de Malte, ni la réputation de cruauté que Ferdinand Cortez avait acquise en Amérique, ni la présence dans l'armée d'Octave Famèse, neveu du Pape Paul III... , ni la valeur de Doria le plus célèbre amiral de l'époque, ne purent empêcher la déroute de l'armée ni le naufrage de la flotte. Ce que François ler n'avait pas réussi, Hassan venait de le faire.

L'orgueil de Charles-Quint était venu se briser contre les battants de la porte d'Azoun.

La Porte de la mort est devenue depuis 1830 la porte de la vie.

Porte de l'Est: porte de la prospérité et de la vie Porte de l'Ouest: porte du désastre... Porte du Sud porte du plus éclatant triomphe de l'histoire d'Alger...

Il reste la porte du Nord: Bab-el-Oued.

|

|

On serait tenté de l'appeler la porte de la mort parce qu'elle n'ouvrait autrefois que sur les perspectives désolées des cimetières. Cependant les nécropoles, ne sont pas en pays d'Islam ces cités de la tristesse qu'elles sont en Europe. Les vivants y vivent quotidiennement dans la familiarité des morts... les jeune femmes y mènent les enfants en habits de fête, et des musiciens nostalgiques ne craignent pas de s'adosser aux pierres tombales pour dérouler sous le soleil l'interminable roucoulement de leurs flûtes primitives.

|

|

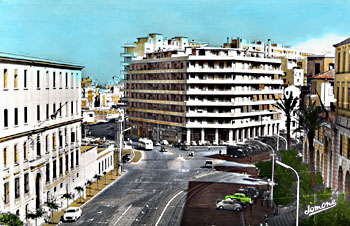

Par un curieux paradoxe, c'est sur ces cimetières

effacés qu'allait naître le quartier le plus vivant de l'Alger

moderne.

Il est facile d'expliquer ce miracle car le destin de Bab-el-Oued était

inscrit, gravé sur le plan d'Alger... et il suffit d'étudier

ce plan pour comprendre la naissance du faubourg.

Sur

une arête rocheuse, face aux vieux Penon, il y a la ville, enfermée

dans ses remparts. Dans la ville les classes sociales sont curieusement

étagées le long de la pente. La hiérarchie épouse

le relief. En haut il y a le Dey, enfermé dans son palais parce

qu'il redoute à la fois les mouvements d'humeur du peuple et les

intrigues des ambitieux. Au centre, il y a les bourgeois et les commerçants.

En bas le menu peuple des marins et les esclaves parqués dans les

bagnes.

Sur

une arête rocheuse, face aux vieux Penon, il y a la ville, enfermée

dans ses remparts. Dans la ville les classes sociales sont curieusement

étagées le long de la pente. La hiérarchie épouse

le relief. En haut il y a le Dey, enfermé dans son palais parce

qu'il redoute à la fois les mouvements d'humeur du peuple et les

intrigues des ambitieux. Au centre, il y a les bourgeois et les commerçants.

En bas le menu peuple des marins et les esclaves parqués dans les

bagnes.

Au-delà de la porte d'Azoun s'ouvre l'amphithéâtre aristocratique de Mustapha... et sur ses pentes boisées s'élèvent les luxueuses villas aux jardins de rêve tout bruissants de la chanson conjuguée des sources et des palmiers... et dans le secret de ces retraites fleuries, les corsaires célèbres cachent le sourire des belles favorites.

Au Nord - au contraire - au delà de la porte qui nous intéresse c'est le domaine des morts, et les basses terres abandonnées aux terrains vagues qui servent de dépôts d'ordures. Au fond du cloaque, dans la grande faille qui sépare l'arête d'El-Kettar du massif de la Bouzaréah coule l'oued ... le fameux oued qui a donné son nom à la Porte, et va l'offrir au faubourg.

Quand les premières unités du corps expéditionnaire français furent entrées à Alger, dans la matinée du 5 juillet 1830, on logea les soldats dans les bagnes rendus disponibles par la libération des esclaves et les états-majors réquisitionnèrent les palais officiels.

Mais la ville étouffait déjà dans le corset de ses remparts... et le futur destin des faubourgs d'Alger, fut amorcé tout naturellement suivant un plan ébauché depuis longtemps par les habitudes. Les généraux s'installèrent dans les luxueuses villas de Mustapha, les cabaretiers et les truands allèrent rejoindre au delà des cimetières, des dépôts d'ordures, la foule des coupe-jarrets qui y vivaient déjà un peu en marge des règlements édictés par la police du Dey.

Ainsi naquit le faubourg, que rallièrent bientôt

les émigrants faméliques venus de tous les horizons de la

Méditerranée.

La Porte de la mort était vraiment devenue la porte de la vie,

et devant le spectacle de cette irrésistible juxtaposition, un

Maure de famille noble laissa échapper une plainte déchirante:

Il ne nous restera bientôt plus de place -dît-il- ni pour

vivre, ni pour mourir!

|

|

Article relevé par Théo Bruand d'Uzelle dans « Alger-Revue n° de l'été 1956 » sous la signature de Jean Sayme.

Nous nous posons la question suivante: A Alger, devant l'urbanisation galopante, depuis notre départ, ont-il retrouvé une place pour mourir ?