|

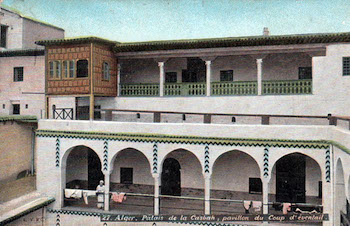

LA PRISE D'ALGER

EN JUILLET 1830 : QUAND UNE CREANCE PRIVEE DEVIENT UNE AFFAIRE D'ETAT |

|

Tout débuta en 1796 quand le

Directoire emprunta un million de francs sans intérêts

à Hassan Pacha, dey turc d'Alger (1791- 1798), somme destinée

à l'achat de blé dans la Régence. Avant la révolution, les achats

par la France y étaient faits par la Compagnie royale. Après

1794, aux grands services de l'Etat succéda l'Agence nationale,

laquelle eut recours à deux négociants israélites,

Michel Cohen Ben Zahout dit Bacri, et Neftali Bou Djenah dit Busnach.

La manière dont, de fil en aiguille, ces derniers réussirent

à devenir les intermédiaires exclusifs entre la France

et la Régence d'Alger, mérite d'être exposée.

Etant dans la faveur du bey turc de Constantine, Busnach fut chargé

par ce dernier de lui procurer une parure qu'il voulait offrir à

la favorite du dey d'Alger, son supérieur hiérarchique.

Busnach s'acquitta de cette demande et il présenta au bey un

diadème acheté 30.000 francs à Paris et qu'il

lui revendit 300.000 francs… Or, l'achat fut payé à

Busnach sous la forme de 75.000 mesures de blé d'une valeur

de quatre francs la pièce, soit 300.000 francs qu'il revendit

à 40 francs l'unité à la France… Désormais introduit à

Paris, le tandem Bacri-Busnach obtint ensuite l'exclusivité

des fournitures en blé à la République au départ

de la Régence d'Alger. Afin de multiplier leurs gains, et

cela à plusieurs occasions, les deux compères s'entendirent

avec les corsaires d'Alger qui interceptèrent les convois,

ce qui leur permit de revendre plusieurs fois la marchandise à

la France. Un stratagème qui fut énoncé par le consul de France

à Alger, Jean Bon Saint-André, ce qui, en 1797, conduisit

le Directoire à suspendre les versements aux deux aigrefins.

Bacri et Busnach comprirent alors que, s'ils voulaient rentrer dans

leurs fonds, il allait leur falloir être appuyés par un personnage

influent… et ce fut alors qu'ils lièrent leur sort à

Talleyrand[1]. En effet, Bacri et Busnach achetaient

les cargaisons de blé au dey d'Alger Mustapha (1798-1805) pour

les revendre à la France. Or, et nous venons de le voir, comme

le Directoire avait cessé de les payer, les deux intermédiaires,

n'étaient donc plus en mesure de rembourser le dey d'Alger.

Simon Aboucaya, commis de la maison

Bacri fut alors envoyé à Paris avec le titre officiel

d'« Agent général chargé des affaires du

dey d'Alger ». Finalement, en 1800, probablement à

la suite d'une intervention de Talleyrand, Bacri et Busnach qui avaient

présenté une facture de 7.942 .992 francs, reçurent

un acompte de 3.175.632 francs qu'ils ne déclarèrent

pas au dey d'Alger. Ne voyant rien venir, le 12 août

1802, ce dernier écrivit un nouvelle fois à Paris en

demandant que la facture présentée par Bacri et Busnach

soit acquittée car il s'agissait bien de son argent. Les deux compères présentèrent

alors aux autorités françaises une nouvelle ardoise

augmentée des intérêts qui s'élevait à

8.151.000 francs. Un second acompte de 1.200.000 francs leur fut versé

qui ne fut pas davantage déclaré au dey. Perdant patience, ce dernier exigea

alors le versement immédiat de 7 millions de francs afin d'en

finir une fois pour toutes avec cette affaire qui Tout resta cependant en l'état

jusqu'en 1819, c'est-à-dire sous la Restauration, quand la

France décida de solder cette affaire. Les commissaires royaux aux comptes

menèrentalors une enquête approfondie aux termes de la-

quelle la créance de la France que le tandem Bacri-Busnach

estimait désormais avec les intérêts à

24 millions de francs, fut ramenée à 7 millions, somme

payable en douze versements de 583.333,33 francs. Cependant, nombre

d'armateurs, notamment marseillais, n'ayant jamais été

payés par la paire Bacri-Busnach, et le dey devant quant à

lui de fortes sommes à des privés français, 2.500.000

francs furent mis en réserve à la Caisse des Dépôts. La lutte contre la piraterie encore

trop souvent avancée par des auteurs dont le « logiciel

» est resté bloqué sur une littérature

obsolète n'était pas le motif de l'expédition,

même si ce fut un artificiel motif avancé pour la justifier. En effet, alors que cette activité

dévastatrice avait fait la fortune de la Régence turque

d'Alger jusqu'au début du XIXe siècle, en 1830, elle

avait cessé. Lors de la prise d'Alger au mois de

juillet 1830, furent certes libérés 122 captifs, mais

il ne s'agissait pas d'esclaves européens, mais de 80 membres

des équipages de deux navires français, l'Aventure et

la Silène qui avaient fait naufrage, ainsi que d'une vingtaine

de soldats débarqués à Sidi-Ferruch et qui avaient

été faits prisonniers.

Etonné de voir encore figurer

le consul parmi les représentants des nations étrangères

accréditées à Alger, le dey le congédia.

Se voulant méprisant, il lui notifia qu'il devait se retirer

de sa vue au moyen du chasse-mouches qu'il tenait à la main.

Il n'y eut pas de soufflet donné à Deval, mais la France

exigea néanmoins des excuses. Au mois de juin 1827, le consul de

Sardaigne fut ainsi chargé par Paris de remettre un ultimatum

aux autorités d'Alger. Selon ses termes, le Dey avait 24 heures

pour présenter des excuses, arborer le pavillon français

sur tous les bâtiments officiels et faire saluer ce dernier

par cent un coups de canon. Les principaux officiers de la Régence,

à l'exception du Dey lui-même, devraient se rendre à

bord du vaisseau La Provence mouillé en rade d'Alger pour y

présenter des excuses au consul Deval. Le dey Hussein ayant rejeté

cet ultimatum insultant, la marine française mit alors le blocus

devant Alger. Le 4 octobre 1827, l'escadre algéroise

tenta de forcer le blocus, mais elle fut écrasée par

les navires de l'amiral Collet. Le 4 janvier 1828 le gouvernement

Villèle fut renversé et Martignac qui lui succéda

ordonna la poursuite du blocus. Hésitant à lancer une

expédition contre Alger, le gouvernement français pensa

alors à une intervention indirecte faite par le pacha d'Egypte

Mehemet Ali qui serait encouragé à s'emparer de Tripoli,

de Tunis et d'Alger. Mehémet Ali accepta contre 28 000 000

de francs et 4 navires de ligne. La France ne proposant que 10 000

000 de francs et seulement le prêt de 4 vaisseaux, Méhémet

Ali refusa. Dans ce marchandage destiné à lui éviter

de devoir lancer l'expédition d'Alger, la France offrit finalement

20 000 000 de francs payables en deux fois, plus 8 000 000 à

la place des 4 navires dont le ministère de la Marine refusait

de se séparer. L'accord ayant été conclu,

Paris informa les puissances européennes, mais Londres intervint

auprès de la Prusse et de la Russie afin de bloquer l'accord

franco-égyptien. Devant l'hostilité de ces Etats, Méhémet

Ali rompit alors les discussions. Désormais, la marche à

la guerre n'allait plus pouvoir être arrêtée. D'autant

plus que le 17 juin 1829, les frégates Duchesse de Berry et

L'Iphigénie tentèrent de détruire un navire corsaire

mouillé près de Dellys. La mission fut réussie,

mais trois chaloupes s'échouèrent et les quatre-vingt

marins qui les montaient se retrouvèrent encerclés.

Après une résistance désespérée,

une cinquantaine réussit à regagner les autres embarcations,

mais vingt-deux matelots et deux officiers furent massacrés

et leurs têtes salées vendues à Alger. Le 3 août 1829, prenant conscience

de la réalité de la situation, la France fit un dernier

et double geste d'ouverture en levant le blocus d'Alger et en envoyant

des parlementaires. Or, les Turcs prirent cette démarche pour

de la faiblesse et ils bombardèrent le navire des plénipotentiaires.

Dès lors, l'expédition fut décidée et

lancée à partir du plan de débarquement qui avait

été dressé en 1808 par Vincent-Yves Boutin [1] Le 12 décembre 1803, Jacob Bacri

écrivit à son cousin Abraham Bacri que « Si le Boiteux (Talleyrand)

n'était pas dans ma main, je ne compterais pour rien ». Bernard LUGAN

L'AFRIQUE REELLE - n°176 - AOUT 2024 PAGE 15 |

La

prise d'Alger en juillet 1830 a pour origine immédiate la filouterie

de deux aigrefins qui dupèrentà la fois la France et

la Régence turque avec la complicité de Talleyrand.

Une entreprise « affairiste » qui cristallisa avant de

les hystériser, les tensions entre Paris et Alger, et qui débouchera

sur le débarquement du mois de juillet 1830.

La

prise d'Alger en juillet 1830 a pour origine immédiate la filouterie

de deux aigrefins qui dupèrentà la fois la France et

la Régence turque avec la complicité de Talleyrand.

Une entreprise « affairiste » qui cristallisa avant de

les hystériser, les tensions entre Paris et Alger, et qui débouchera

sur le débarquement du mois de juillet 1830. Aussi,

persuadèrent-ils alors ce dernier que sa seule chance de récupérer

sa créance auprès d'eux était qu'il fasse directement

valoir aux autorités françaises que les sommes qui leur

étaient dues au titre des achats de blé devaient en

réalité lui revenir… Voilà comment des créances

privées devinrent une affaire d'Etat.

Aussi,

persuadèrent-ils alors ce dernier que sa seule chance de récupérer

sa créance auprès d'eux était qu'il fasse directement

valoir aux autorités françaises que les sommes qui leur

étaient dues au titre des achats de blé devaient en

réalité lui revenir… Voilà comment des créances

privées devinrent une affaire d'Etat. Le

dey Hussein (1818-1830) qui avait hérité des créances

Bacri-Busnach, ne comprit pas pourquoi cette somme avait été

consignée et pourquoi elle ne lui était pas immédiatement

versée. Il s'impatienta donc et il fit porter son courroux

sur le consul de France Pierre Deval dont il demanda le rappel à

Charles X. Or, la réponse française n'était pas

arrivée à Alger quand, le 30 avril 1827, se produisit

l'« incident Deval ».

Le

dey Hussein (1818-1830) qui avait hérité des créances

Bacri-Busnach, ne comprit pas pourquoi cette somme avait été

consignée et pourquoi elle ne lui était pas immédiatement

versée. Il s'impatienta donc et il fit porter son courroux

sur le consul de France Pierre Deval dont il demanda le rappel à

Charles X. Or, la réponse française n'était pas

arrivée à Alger quand, le 30 avril 1827, se produisit

l'« incident Deval ».